Zum Thema Dose und Dosenglück sind mehrere Blog-Artikel erschienen, die WIR fotografisch und textuell in einer gebündelten Übersicht dem Leser als Faktenschleuder präsentieren wollen. Fast alle Fotos wurden von Manfred Rinderspacher gemacht, wo dies nicht zutrifft, nennen wir den Urheber. Wir beginnen in Heidelberg, danach sind wir in Mannheim, Ludwigshafen, Basel und Worms: Unter dem… Das Glück der Dose: Dosenglück weiterlesen

Schlagwort: Performances

Lisa Massetti: Alle Menschen werden Brüder + Schwestern…Sidewalk-Theater im Jungbusch

Auf eine Einladung vom 2. Juni hin: ging ich heute Abend in den Jungbusch. Lisa führt Regie in diesem Stadtteil von Mannheim. Und präsentiert sidewalk. Wohl am besten übersetzt mit der Fußweg. Also gingen alle – Brüder + Schwestern – ausnahmslos der vorgeschriebenen Route nach: »ZarteSehnsuchtSüssesHoffen« (Sidewalk-Theater) nach Motiven von Friedrich Schiller. Im Saal des Gemeinschaftszentrum… Lisa Massetti: Alle Menschen werden Brüder + Schwestern…Sidewalk-Theater im Jungbusch weiterlesen

Newsletter Jungbusch

Von Zeit zu Zeit streifen wir durch den Busch: Spaziergänge tags und nachts. Mehr tagsüber, des Lichts wegen zum leichteren Fotografieren. Vielleicht auch aus Sicherheitsgründen, wer weiss. Die meisten Menschen sind ja nicht mehr so richtig durchtrainiert und selbstverteidigungsfähig. Wahrscheinlich unterliegt man eher einem Vorurteil. Trotzdem ist es verhaltensbestimmend. Übermut tut selten gut. Nun, wir… Newsletter Jungbusch weiterlesen

Am Pflanzenbrunnen von Joachim Schmettau in Mannheim

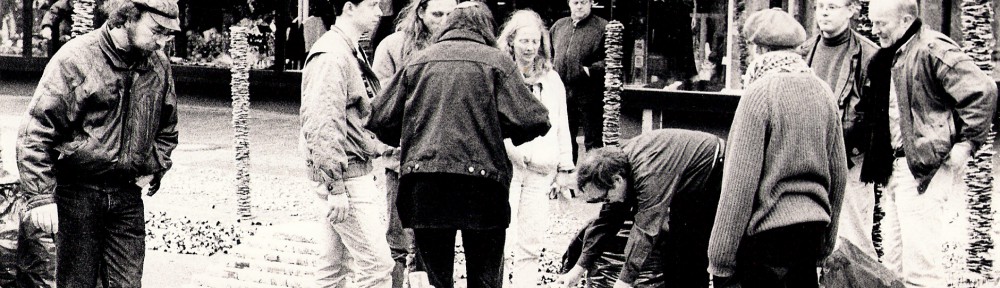

Thema: Dosenglück Performance „Dosenhain“ in Mannheim beim „Pflanzenbrunnen“ von Joachim Schmettau am 20.03.1994, mit der schriftlichen Bitte um Einverständnis an den Urheber des Brunnens, der im Volksmund Knödel- und auch Elefantenbumsbrunnen genannt wird. Die Anfrage vom 06.01.1994 wurde am 08.01.1994 bestätigt. Schmettau war über drei Jahrzehnte Professor in Berlin. Wir werden weitere Informationen in den nächsten… Am Pflanzenbrunnen von Joachim Schmettau in Mannheim weiterlesen

Ständig auf zu neuen Ufern

Von Christel Heybrock Er hat ein Gesicht wie ein ergrauter Seefahrer, und in gewisser Weise ist er auch einer. Zumindest macht sein Atelier in der Mannheimer Altstadt den Eindruck einer Wunderkammer voller Trophäen, die er auf Reisen durch die Wirklichkeit gesammelt hat. Sehr weit freilich musste er nicht fahren, um Dinge zu finden, die seine… Ständig auf zu neuen Ufern weiterlesen